【前言】近日,印尼中爪哇 Warureja(Tegal 县)靠近 Pemalang 交界,一家中国大型鞋厂的线下招聘,挤爆招聘现场。

配图:网络视频截图

近日,印尼中爪哇 Warureja(Tegal 县)靠近 Pemalang 交界,一家中国大型鞋厂的线下招聘,挤爆现场:

成千上万求职者手拎牛皮纸档案袋,在烈日下推挤只为递交简历。这不是一次“网红现场”,而是印尼就业与全球鞋业产能重排的一次集中显影。

鞋厂招工

一天来了数千人

10 月 18 日(周六),大量求职者涌向 PT Aroma Footwear Indonesia 的大门,视频显示队伍从清晨排到正午,据 Brilio 报道称此次为“最多约 1.5 万人”的大规模招募(尚无政府或公司正式通报人数),引发对线下流程与安全的质疑。

视频截图

把这场面放到宏观里并不意外:

印尼央行 8 月“就业岗位可得性指数(IKLK)”仅 93.2(低于 100 为悲观),求职难情绪高位常态化。

谁在背后

这家 Aroma 并非“野厂”,而是鞋业巨头华利工业集团(Huali)在印尼的制造基地之一。

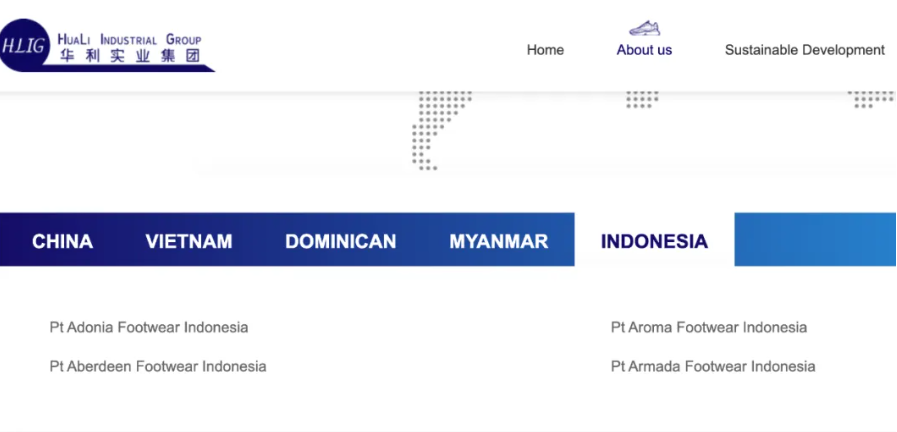

华利在官网“全球基地”中列出 Pt Aroma Footwear Indonesia,集团为耐克、Vans、Puma 等长期代工,已在越南、缅甸、印尼等地设厂。

华利官网截图

同一县(Tegal)政府披露,华利旗下 Adonia 项目于 2023 年底奠基,规划投资 2.2 亿美元、用地 46 公顷、宣称可吸纳 4.5 万就业——这解释了为何一场招聘能瞬间“吸走”周边劳动力。

更大的信号

第一,产能再平衡。

越南用工与合规成本上行后,品牌加速多元化,印尼的“人力红利+政策友好”接棒承接订单。印尼官方称耐克与阿迪达斯全球工厂员工中,约 30% 为印尼工人——这不是“便宜劳工”的老叙事,而是供应链重心的再分配。

第二,治理落差。

Tegal 的“人海应聘”暴露出线下招募的组织落差:入口拥堵、极端天气暴晒、信息不对称。网友在现场视频下直接建议“改线上筛选+分批到场”,说明程序改造比“口号式稳就业”更迫切。

第三,就业结构矛盾。IKLK 连月处于悲观区间,而劳动密集型制造的岗位又高度集中在少数园区,一边是“万人争职”,另一边是技能与岗位错配,培训与迁移成本被外部化给求职者。

接下来看什么

1)产能落地节奏:Aroma 的正式编制与投产时间表,决定 2026 年起品牌的订单分配与本地就业的“真实增量”。

2)招募流程改造:是否导入线上预审+分时到场、与地方政府协同的人群管理标准,关系到后续大招募的可复制性。

3)区域竞争力:若 IKLK长期<100,而厂方仍能“一次性招满”,说明岗位稀缺大于工资议价,这会强化品牌在印尼议价筹码,也会推高对工人福利与安全治理的外部监督压力。

一句话:Tegal 的万人应聘,不是“求职者太多”的偶然,而是供应链东移+就业治理滞后的必然叠加。谁能把自动化、合规与人本流程真正拧到位,谁才配在下一轮产能赛里拿到更稳的订单。